クマムシとは

現在1000以上の種類が発見されており、体長はおよそ50マイクロメートルから1.7ミリメートルで4対の肢から構成される緩歩動物。基本、水生生物種であるが、周りに水分がなくなり乾燥した状態でも自らの体を脱水させることで「乾眠」と呼ばれる状態になり生きながらえることができる。

さらに生きながらえるだけでなく乾眠の状態であれば

高温の100℃や超低温-273℃の温度、真空状態、放射線、

などへの極限環境における耐性を持っている。

雑食、肉食、草食と幅広く存在するが飼育環境の確立が難しいらしく参考にさせていただく文献をあまり見つけられませんでしたが下記のブログにて「生クロレラV12」を使用した育て方を1つだけ発見することができました。今回は、採取方法のみの記事になりますが次回は、下記の記事を参考にさせていただき繁殖にもチャレンジさせていただきます。

↓

観察に必要な機材

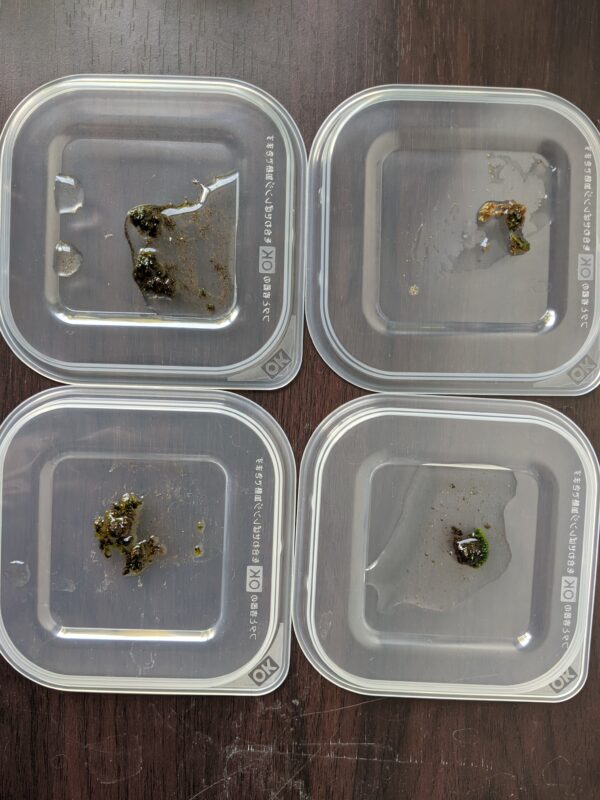

採取したコケ4か所

①道路沿いの側溝付近に生えていたコケ

②コンクリートブロックに生えていたコケ

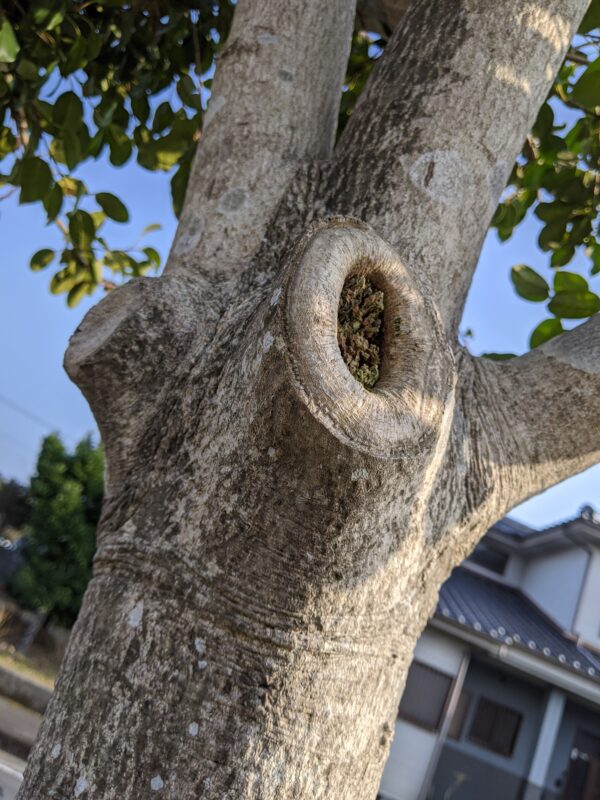

③道路沿いに生えていた木の樹皮

④川沿いのコンクリートに生えていたコケ

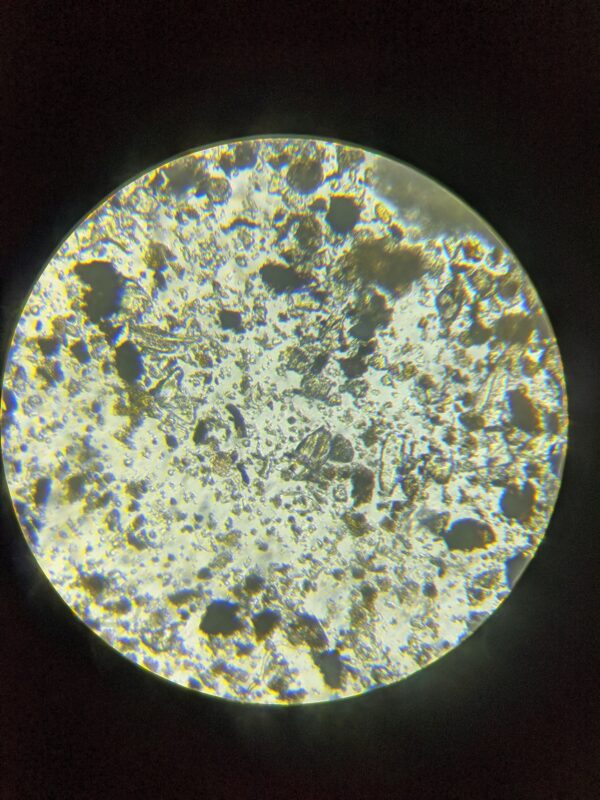

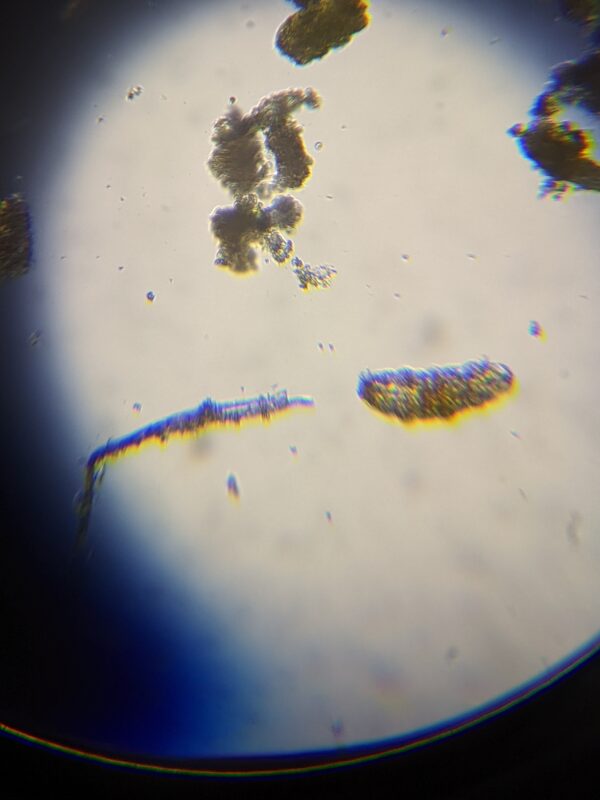

顕微鏡で観察

①採取してきたコケにスポイトで水をかけ一晩放置した。

※蓋もせず平たい容器に入れていたので蒸発する量も含めて多く水を入れた。

②スライドガラスに①の水分を少量とりクマムシがいるか観察を繰り返した。

結果

コンクリートブロックに生えていたコケから唯一クマムシを発見できた。

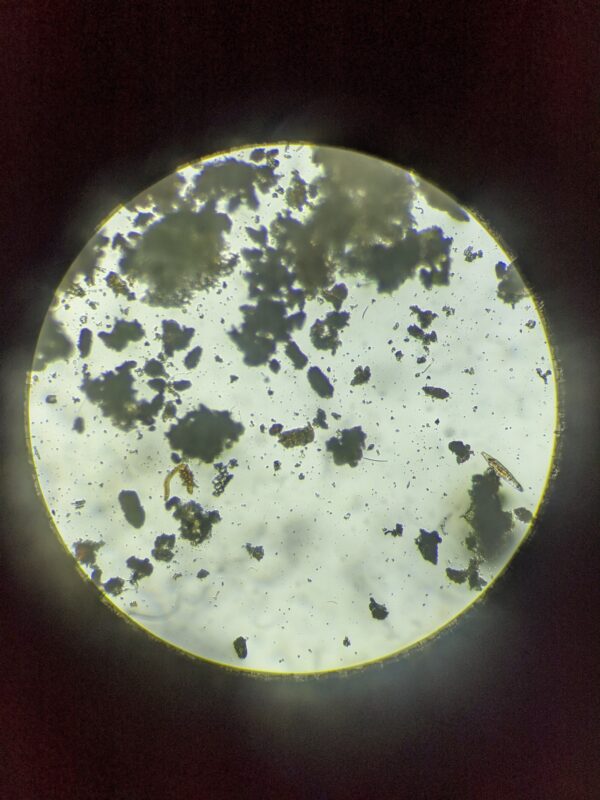

①道路沿いの側溝付近に生えていたコケ

②コンクリートブロックに生えていたコケ

クマムシ発見

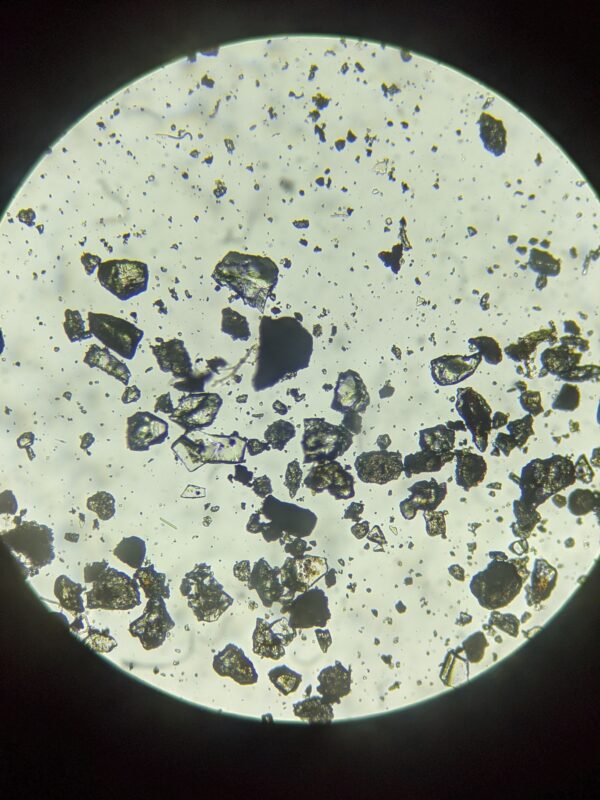

③道路沿いに生えていた木の樹皮

④川沿いのコンクリートに生えていたコケ

結果4か所中1か所しかクマムシを見つけることはできず確率は低かったが、近所のコケから簡単に発見できることが分かった。①道路沿いのコケと④川沿いのコケはこんもりと分厚かったのに対し、クマムシを唯一発見できた②のコンクリートブロックに付着していたコケは薄く張り付いていた。

クマムシ採取をしている他のブログやSNSを見るとやはりボリュームのあるコケより薄く生えているコケのほうがクマムシを発見できる可能性が高そうだ。

今後は、採取するだけでなくクマムシが繁殖しやすい環境を作り増やしていきたいと考えているが食性の偏りがひどいものやそもそも判明していないものが多く実験前ではあるが困難を極めそうである。

幸いにもミジンコ類を繁殖させるための生クロレラを所有しているので次回の記事では、寒天培地を作り繁殖に挑戦してみたい。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは次回の記事でお会いしましょう。